Hallo mal wieder - und vielen Dank fürs Lesen!

Worte

Mit ChatGPT zu kommunizieren bedeutet für mich kein Vergnügen. Wenn man dem System keine Stilvorgaben macht, liefert es eine Mischung aus ultrakondensierten Informationen und Allgemeinplätzen, die in der Summe einem technischen Handbuch gleichen. Weltwissen, ausgestanzt.

Das schreibe ich natürlich in dem Bewusstsein, dass Worte mit Bedeutung und Sätze mit inhärenter Ästhetik im Zeitalter der Content-Inflation generell selten sind. Das Web ist schon lange für Google und Schlagwort-Suchen optimiert. Textbasiertes Social Media, einst durchaus fruchtbarer Boden für das Aperçu, ist zu formelhafter Cliquen-Gefälligkeit und ritueller Flamewar-Rhetorik erstarrt. Die Produktion von Social-Media-Kultur findet längst über Video oder Meme-Resonanzräume statt.

Dem Journalismus wiederum fehlt Zeit, zeitgemäße Inspiration und nicht selten auch der Anspruch, sprachlich “schön” und inhaltlich tief zu sein. Gegenwärtige Sachbücher - und immer wieder auch Belletristik - leiden dagegen unter dem Problem, eine einzige These oder eine Handvoll Gedanken auf 50.000 Wörter ausdehnen zu müssen. Und auch dieser Newsletter gehört bei genauerer Betrachtung zur stetig brodelnden Content-Suppe, in der kluge Gedanken und präzise Texte untergehen.

Nun gibt es noch eine andere Entwicklung: Laut aktueller IGLU-Studie fehlt es einem Viertel der Grundschüler und -schülerinnen hierzulande an grundsätzlichen Lesefähigkeiten - also überhaupt das Werkzeug, in einem gelesenen Satz selbständig Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen. Der Anteil der deutschen Grundschüler mit massiven Leseschwächen ist seit Beginn der IGLU-Studie stetig gewachsen.

Mehr und mehr austauschbarer Text, aber weniger Verständnis für geschriebene Sprache - ich weiß noch nicht, was sich daraus ableiten lässt. Aber als (trotz aller Digitalprägung) Kind des Gutenberg-Universums bereiten mir solche Entwicklungen durchaus größere Bauchschmerzen.

Verschiebungen

Schon in den Wochen vor dem so genannten “Flüchtlingsgipfel” im Kanzleramt wurde klar: Im Bereich Flucht und Migration verschiebt sich der gesellschaftliche Zeitgeist hierzulande nach rechts, vielleicht auch einfach: wieder stärker in die Mitte. Die Probleme werden klar benannt, Lösungen nachdrücklicher gefordert.

Das kann theoretisch eine Chance für Deutschland sein, müsste man in diesem Land nicht immer im Bewusstsein der Geschichte fürchten, dass es zu einer Überreaktion kommt. Angesichts regelmäßiger Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte ist die Situation schon jetzt brisanter als zu Anfang der Neunziger.

Eine Frage des Geldes

Viele der bundespolitischen Konflikte in den nächsten Jahren werden sich von einer Feststellung ableiten lassen: Wir kommen in eine Zeit, in der sich die politischen Probleme nicht mehr mit Geld zuschütten lassen. Sondervermögen und ausgesetzte Schuldenbremsen sind Vergangenheit.

Offensichtlich ist das beim Ringen um den Haushalt 2024 und Projekte wie die Industriestrompreisbremse und Kindergrundsicherung. Ebenfalls deutlich wurde das beim Streit zwischen dem Bund und den Ländern über die finanzielle Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung. Weniger offensichtlich, aber auch damit zusammenhängend: Habecks Reputationsverlust, der auch mit den Härten zusammenhängt, die er der Bevölkerung zumutet. Weil eben der Heizungstausch zu teuer ist, um ihn flächendeckend vom Staat abfedern zu lassen.

Das alles wird für sehr interessante politische Dynamiken, größerer Bewegung und bisweilen auch leichte Instabilität sorgen. Auch Olaf Scholz’ Rolle wird sich ändern. Von “Wumms” bis “Bazooka” - bislang gehörte die Geldausschüttung zum wichtigsten Instrument im Scholz’schen Instrumentenkasten.

Wie es euch gefällt

Franklin Foer schreibt im Atlantic ganz beseelt vom neuen Washingtoner Konsens. Aus neoliberal mache protektionistisch.

Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan hat dem Ganzen neulich eine schöne Erzählung verpasst. Eine Erzählung, die übrigens ausspart, was der Washington-Konsens in den vergangenen Jahrzehnten für die US-Mittelschicht bedeutet (nämlich nur bedingt Gutes). Oder für die Ressourcen unseres Planeten.

Dennoch: Als die globale Verflechtung noch geopolitisch zugunsten des Westens und besonders der USA ausfiel, wurde sie gefeiert. Jetzt, wo diese globale Verflechtung China begünstigen könnte, wird sie abgelehnt. Das ist dann doch etwas durchschaubar.

Betrugskünstlerin

Wenn es um die oberen Zehntausend geht, ist die New York Times oft nicht mehr als ein People-Magazin. Und so ist es den PR-Beratern der verurteilten Betrügerin Elizabeth Holmes offenbar gelungen, der Theranos-Gründerin noch vor Antritt ihrer Haftstrafe ein freundliches Porträt zu verschaffen. Frau Holmes hat jetzt Kinder, hilft Opfern von Vergewaltigungen und dann ist da auch noch die Sache mit ihrem Hund Balto (Fettungen meine):

“Last year, when a mountain lion carried Balto away from the front porch, Ms. Holmes spent 16 hours searching in the woods, digging through brambles and poison oak, hoping to find him alive. Everyone knew Balto was dead, but Ms. Holmes kept searching. The relentlessness. The certainty. The fanaticism. It’s the same way Ms. Holmes kept hanging on at Theranos.”

WTF, NYT. Vielleicht ein Trost für Autorin Amy Chozick: Sie ist nicht die erste, die auf diese dreiste Betrugskünstlerin reingefallen ist.

Links

Sudan und die fatalen Folgen westlich initiierter Friedensprozesse basieren. (€)

AMLOS Versagen: Mexikos Drogenkartelle diversifizieren ihr Portfolio (€)

Song

Mehr Songs aus 2023 finden sich auf meiner Spotify-Playlist.

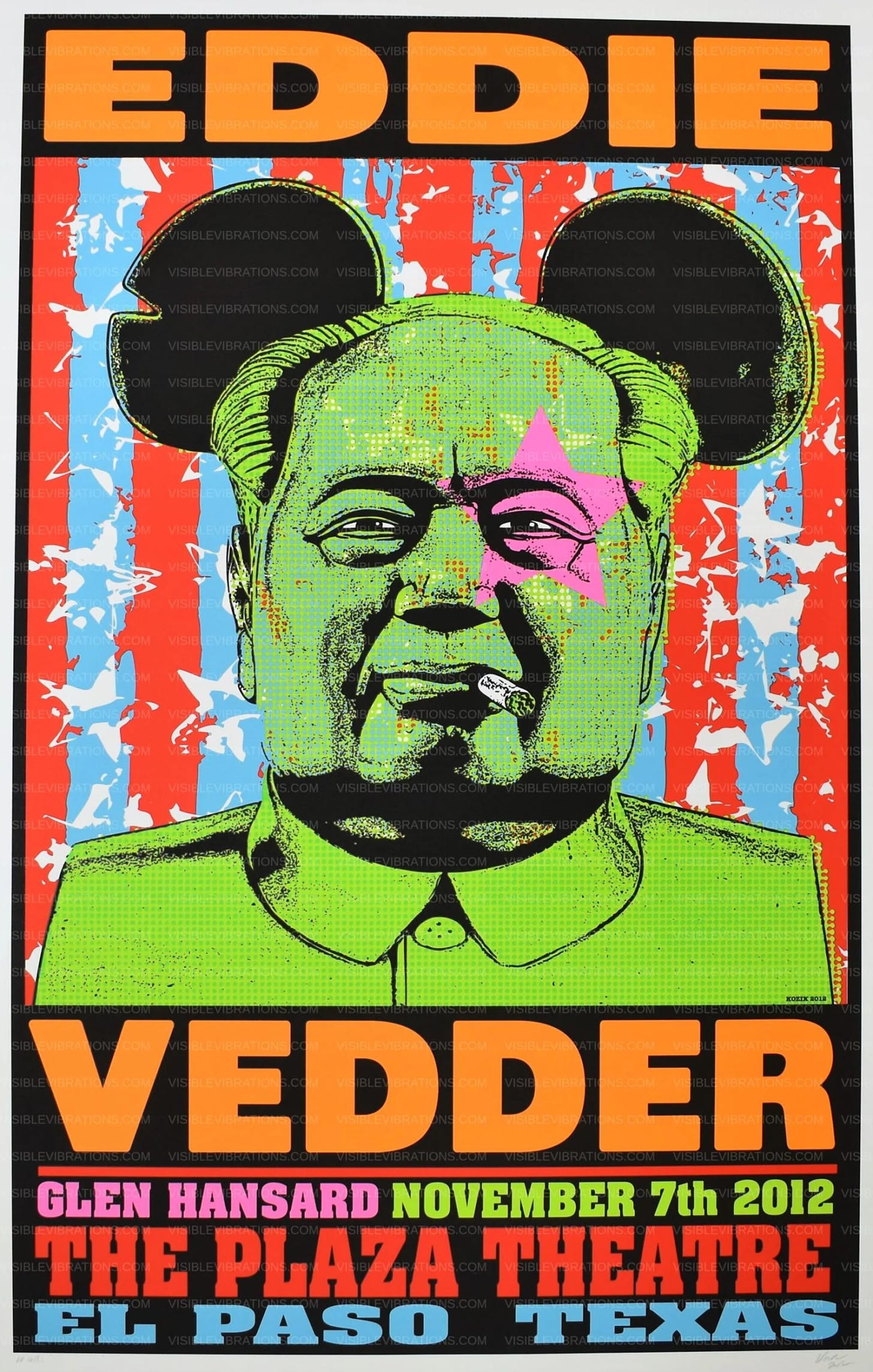

R.I.P., Frank Kozik

Und zum Abschluss: Frank Kozik, in Spanien geborener US-Posterkünstler, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Ich hatte natürlich in meinem Zimmer auch ein Poster von ihm. Die ganze Bildästhetik ist Peak Neunziger. Also für uns damals das Beste, was aus einer Verbindung von Pop-Art und Rockmusik entstehen konnte.

Bis zur nächsten Ausgabe!

Johannes