Hallo mal wieder!

Demokratien in fortgesetzter Lateinamerikanisierung

In einer Zeit, in der eine globale autoritäre Bewegung Demokratien unter Druck setzen, sollten diese mit Klarheit, Transparenz und Modernisierung reagieren. Leider sieht man davon wenig. Neben viel business as usual zeigen sich sogar Tendenzen, die die Demokratien schwächen.

Meine These zu den USA war nach der Wahl 2016, dass die Politik dort “lateinamerikanischer wird”. Also instabiler, institutionell geschwächter, Prozesse noch offensichtlicher zum eigenen Machterhalt/Machtgewinn nutzend.

Drei Beispiele aus dieser Woche, die dafür sprechen, dass es sich um einen allgemeinen Trend westlicher Demokratien handelt.

Da wäre in den USA die Begnadigung für Hunter Biden durch seinen Vater, den US-Präsidenten. Die Begnadigung betrifft nicht nur Straftaten, wegen derer er bereits verurteilt ist oder vor Gericht steht - sondern auf alles, was der Biden-Sohn seit 2014 illegales getan haben könnte. Die letzte Begnadigung dieser Art erhielt Richard Nixon.

Damit torpediert (Joe) Biden, der zuvor eine Begnadigung noch ausgeschlossen hatte, nicht nur sein Vermächtnis, sondern auch demokratische Rechtsprinzipien. Um kurz Andrew Sullivan zu zitieren (übersetzt):

“Eine vom Präsidenten angeordnete proaktive Begnadigung von Straftaten ist unter dem Strich eine andere Formulierung für das kategorische Ende der Rechtsstaatlichkeit. Es bedeutet, dass die Lakaien des Präsidenten - oder jeder andere, der in der Gunst des Präsidenten steht - jedes Verbrechen in der Gewissheit begehen können, dass es nicht bestraft wird. Damit wird eine ganze Klasse von Personen, die vom Präsidenten ausgewählt werden, über die Rechtsstaatlichkeit gestellt. Es macht den Präsidenten zum König.

Und was Joe Biden jetzt getan hat, indem er eine außerordentlich weitreichende Begnadigung für seinen eigenen korrupten Sohn anbot, ist eine gründliche Legitimierung dieses monarchischen Vorrechts.”

Die einzige Hoffnung wäre, dass aus dieser Affäre das Bewusstsein entsteht, wie notwendig eine Reform des Begnadigungsrechts wäre.

Etwas anders gelagert ist der Fall in Südkorea: Der Putschversuch des Präsidenten Yoon Suk Yeol ist gescheitert, ein Rücktritt erscheint unausweichlich. Trotz der Geschichte Südkoreas, die nach dem Koreakrieg mehr als drei Jahrzehnte von Militärregierungen beinhaltete, ist alleine der Versuch bereits ein ziemlicher Schock. Demokratie ist im asiatischen Raum keine Selbstverständlichkeit, und Südkorea galt eigentlich als ziemlich gefestigt.

Die positive Lesart ist: Widerstand und Parlament und auf der Straße haben die Demokratie gerettet. Die negative Interpretation ist: Keine auch noch so gefestigte Demokratie ist sicher, wenn Demagogen die staatsautoritären Hebel nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Immerhin hatten Soldaten auf Geheiß des Präsidenten versucht, das Parlament zu stürmen und die Abstimmung über den Notstand zu verhindern. Egal, welche Lesart wir anwenden: Die Zeiten, in denen Demokraten mit Händen in der Hosentasche durchs Leben gehen konnten, sind vorbei.

Ziemlich undurchsichtig ist die Lage in Rumänien: Dort hat der Oberste Gerichtshof seine ursprüngliche Entscheidung revidiert und nun doch das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen anuliert. Tony Barber beschreibt in der FT, warum der zunächst ausgerufene Sieger Călin Georgescu vorher alles andere als unbekannt war, und das Motiv der Wahl-Marionette Russlands zu kurz greift.

Kern der Argumentation des Obersten Gerichts ist die Einschätzung des rumänischen Geheimdienstes, dass Georgescu durch eine Social-Media-Manipulationskampagne die Wahl gewonnen habe. Dabei wird Russland nicht genannt, aber als Urheber nahegelegt. Konkret schreibt France 24 zu den Erkenntnissen (übersetzt):

“In einem der freigegebenen Dokumente erklärte der rumänische Geheimdienst, dass Georgescu auf der Social-Media-Plattform TikTok durch koordinierte Konten, Empfehlungsalgorithmen und bezahlte Werbung massiv gefördert wurde. Georgescu hat angegeben, dass er keine Mittel für die Kampagne ausgegeben hat.”

Förderung durch “Empfehlungsalgorithmen”? Das klingt zunächst einmal wie ein erfolgreicher TikTok-Wahlkampf. Genau wie die nicht-rumänische Berichterstattung offen lässt, wer besagte Werbung bezahlt hat.

Mark Scott, ehemaliger Tech-Korrespondent bei Politico und immer eine Stimme der Vernunft, schreibt dazu beim Atlantic Council:

“Vieles bleibt unklar. Während die eigene Analyse des Atlantic Council von TikTok und Telegram erhebliche Mengen an Koordination zur Förderung von Georgescu bei einem möglichst großen Online-Publikum ergab, war ein Großteil dieser Aktivitäten nach den rumänischen Wahlgesetzen völlig legal. Behauptungen, dass Online-Influencer dafür bezahlt wurden, für die Anliegen des Kandidaten zu werben, und diese Zahlungen gemäß den Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung nicht offengelegt haben, fallen in die Kategorie eines potenziell illegalen Verhaltens.

Es ist unklar, ob die sozialen Medien die Wahlentscheidung der Wähler bei dieser speziellen Wahl wesentlich beeinflusst haben. Wiederholte Studien haben gezeigt, dass der Zugang der Menschen zu digitalen Plattformen wie TikTok nur ein Teil eines umfassenderen Medienkonsums ist, zu dem auch der Zugang zu traditionellen Medien und Diskussionen mit Freunden und Familie gehören und der dazu beiträgt, wie sie sich letztendlich entscheiden zu wählen.

Was wir wissen, ist, dass es eindeutige Beweise dafür gibt, dass Georgescus Kampagne in großem Umfang durch oft geheime Aktivitäten auf mehreren Social-Media-Plattformen gefördert wurde, und zwar auf eine Art und Weise, die zwar undurchsichtig, aber größtenteils legal war, basierend auf dem, was von lokalen Behörden und durch die eigene Analyse des Atlantic Council offengelegt wurde.”

Das Ganze hat, zumal in einem institutionell sehr undurchsichtigen und weiterhin korrupten Land wie Rumänien, einen äußerst problematischen Beigeschmack. Eine offiziell Untersuchung des Wahlkampfs einhergehend mit einer Terminverschiebung der Stichwahl wäre fairer gewesen. Denn nun dürfen Millionen Georgescu-Wähler den begründeten Eindruck haben, dass ihre Stimme nichts wert ist.

Syrien nach Assad

Ein paar Notizen zum zügigen Sturz des syrischen Diktators/Kriegsverbrchers Baschar al-Assad (Quelle: Was ich über das Thema weiß und in den vergangenen Tagen und Wochen gelesen/gehört habe):

Syrien kam in den vergangenen Jahren nur in den westlichen Medien vor, wenn ausländische Mächte Bomben dort warfen. Was vor Ort rund um die regionalen Kräfte passierte, war relativ schlecht durchleuchtet. Die Frage ist, ob die Geheimdienst viel besser informiert waren.

Hayat Tahir Al-Sham (HTS) sind keine “Rebellen”. Sondern Dschihadisten/Salafisten, die aus dem Rebranding der al-Nusra-Front hervorgingen (ein Paper von 2016 dazu ist ganz gut, was die West-Avancen betrifft) . Wobei a) unklar ist, wie sich die Führung jetzt positionieren wird und b) unklar scheint, wie weit der Dschihadisten- oder Ex-Dschihadisten-Anteil in die Truppen geht.

Der Krieg in Syrien ist ein Proxy-Krieg. Deshalb müssen die “wir wollen ein gerechtes Land für alle”-Parolen des HTS-Führers Abu Mohammed al-Dschulani als Signal an Geldgeber und Weltgemeinschaft, nicht als Policy-Versprechen gesehen werden. Die al-Nusra-Front wurde als “syrische Taliban” für diverse Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht und als Ziel die Scharia ausgegeben.

Verantwortlich für die Entwicklung auf geopolitischer Ebene scheint einerseits Israels Entscheidung gewesen zu sein, nach dem 7. Oktober Iran und seine Proxys zu schwächen und gleichzeitig die türkische Entscheidung, die eigene Einflusszone in Syrien auszudehnen. (Türkei, ohnehin ein unterschätzter Akteur)

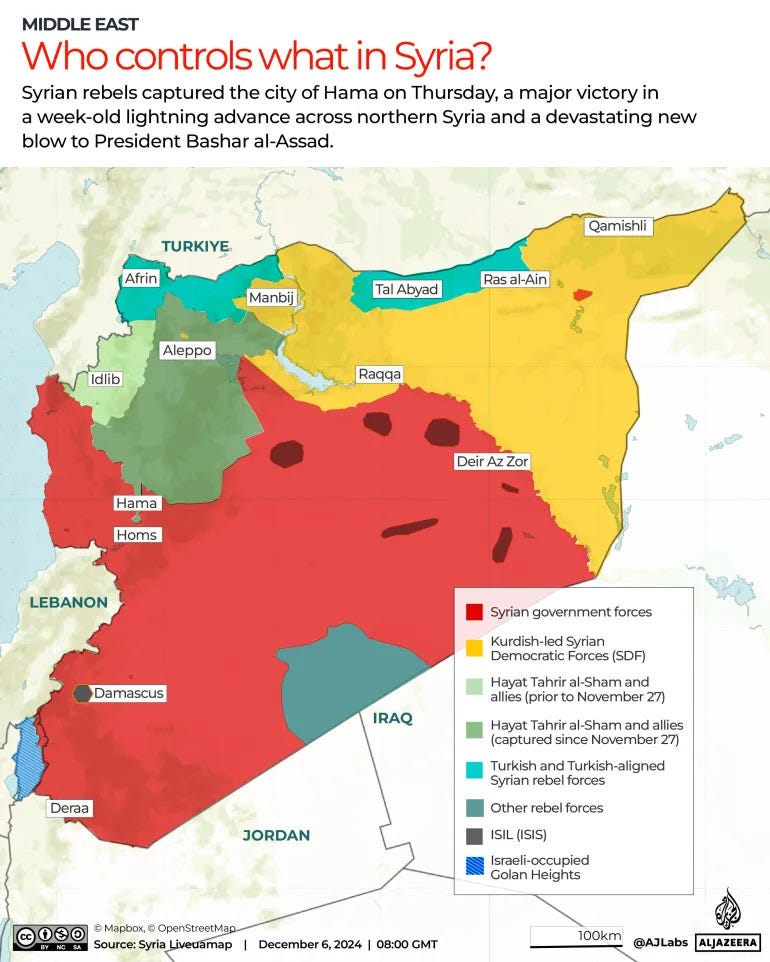

Diese Karte hier vom Donnerstag zeigt, wie fragmentiert die Lage war/ist.

Ebenfalls von dieser Karte abzuleiten: Offenbar zeigt sich wie in Afghanistan 2021 und im Irak 2014 einmal mehr, dass “kontrolliert durch die Armee” eher “es gibt ein paar Einheiten, die aber nicht besonders motiviert und loyal sind” bedeutet.

Die Zersplitterung hat Voraussetzungen, die an die Entwicklung von Libyen nach dem Gaddafi-Sturz. Aber natürlich wissen wir nicht, was passieren wird.

Wir haben uns zwar im Westen inzwischen von der - aus unserer historischen Erfahrung abgeleiteten - Faustregel “Wird eine Diktatur gestürzt, folgt über kurz oder lang Demokratie” verabschiedet. Nicht verabschiedet haben wir uns von dem Gedanken, dass die Menschen vor Ort als Reaktion auf Autokratie die Demokratie wollen. Wir unterschätzen mit unserem Westzentrismus die Rolle von Stabilität und Ordnung. Robert Kaplan schreibt dazu in seinem Buch “The Tragic Mind” schreibt (übersetzt):

“In der Tat kommt die Ordnung vor der Freiheit, denn ohne Ordnung kann es keine Freiheit für irgendjemanden geben. Die Babyboomer und spätere Generationen in den Vereinigten Staaten haben Schwierigkeiten mit diesem Konzept, weil sie die erste Generation in der Geschichte der Menschheit sind, die mit physischer und finanzieller Sicherheit aufgewachsen ist. Aufgrund ihrer mangelnden Erfahrung sind sie blind dafür, wie sich eine Existenz ohne diese Sicherheit wirklich anfühlt. Da sie die Ordnung als völlig selbstverständlich ansehen, geht es ihnen nur darum, sie weniger bedrückend zu gestalten. Mit anderen Worten: Unsere heutigen Generationen sind nicht darauf konditioniert worden, tragisch zu denken.”

Eine BBC-Korrespondentin sagte heute, dass die Hälfte der Menschen glücklich seien, dass der Schlächter Assad weg ist. Die andere Hälfte habe Sorgen, was nun passiert. Schiiten, Alawiten, Drusen, Kurden und orthodoxe Christen dürften mit größerem Unbehagen auf die Situation blicken.

Bis bald mal wieder!

Johannes