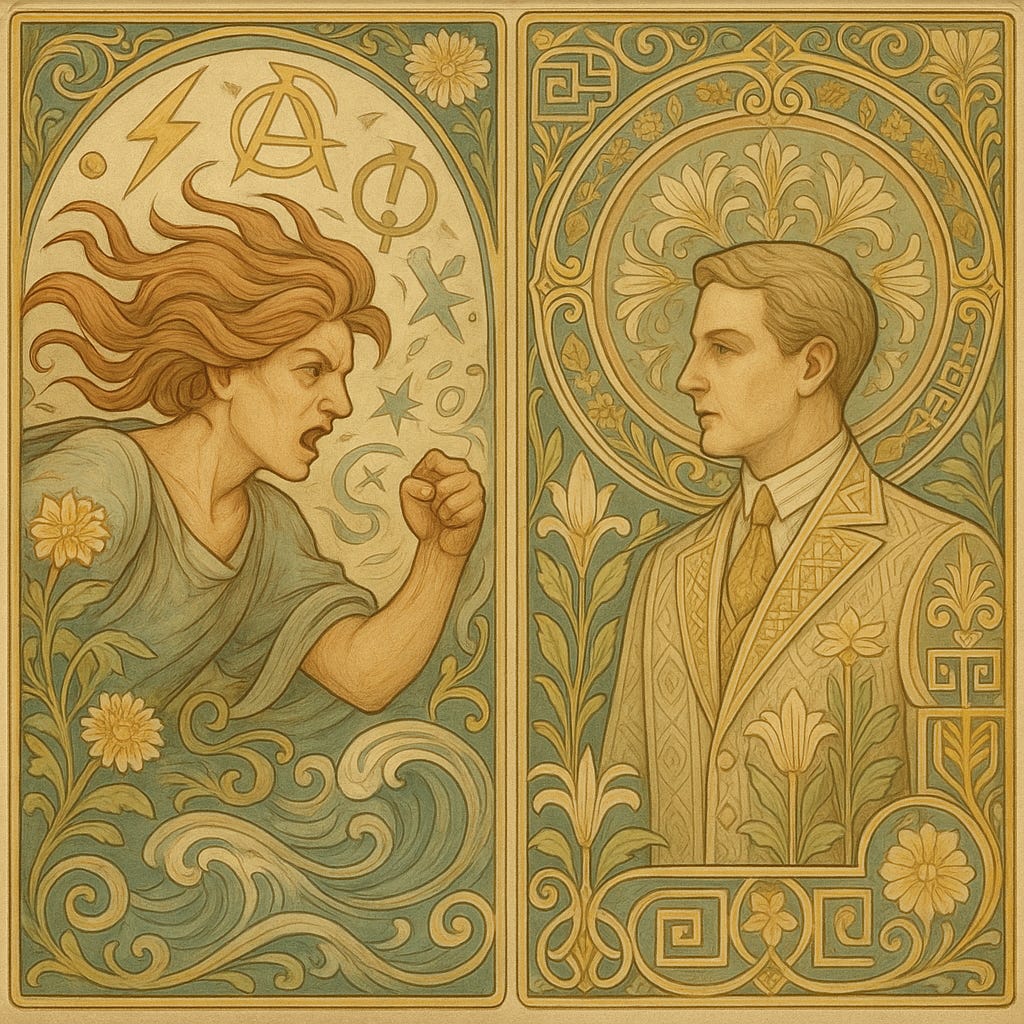

#46 Systemschocker vs. Institutionalisten

Ein Denkrahmen

Hallo zu einer neuen Ausgabe! Dafür, dass wir Sommer haben, gäbe es einiges zu schreiben über Welt- und Bundesgeschehen. Aber dieser Newsletter hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diesmal deshalb ein paar Gedanken zu einem hilfreichen Denkrahmen und dazu ein paar Links.

Systemschocker gegen Institutionalisten

Es gibt einige gedankliche Rahmenkonzepte, um die gegenwärtigen politischen Veränderungen weltweit zu verstehen. Oder zumindest zu versuchen, über die Dichotomie zwischen rechts und links oder rechts und Rest hinauszukommen. Eines der besten dafür ist “Institutionalisten vs. Systemschocker”.

Der Konflikt ist eigentlich selbsterklärend: Institutionalisten wollen das Bestehende bewahren, weil sie an die existierenden demokratischen Institutionen glauben - oder zumindest wissen, dass die Alternative schlechter wäre. Für sie ist Demokratie die beste Art der gesellschaftlichen und politischen Konfliktverarbeitung, Veränderungen des Systems sehen sie als graduellen Prozess.

Die Systemschocker wiederum halten das System für korrupt und unreformierbar. Die Erkenntnis ziehen sie aus der eigenen Unzufriedenheit mit politisch-gesellschaftlichen Prozessen selbst oder ihren Ergebnissen. In Europa zum Beispiel im Kontext Geflüchteten-Aufnahme, kultureller Veränderung oder schlicht der wahrgenommenen Abwesenheit von “common sense”.

Da der Weg der gegenwärtigen Politik nicht mehr weiter oder in den Untergang führt, halten sie die Institutionen in ihrer bisherigen Form bis hin zur Demokratie für nicht bindend und im Zweifelsfall für ersetzbar. Systemschocker nehmen die gezielte, dramatische Störung von eingespielten Routinen nicht nur in Kauf, sondern halten sie für die beste Strategie, ihr Ziel zu erreichen.

Der Konflikt ist nicht binär: Die Republikaner in den USA zeigen, wie offizieller Institutionalismus lange Jahre Systemschock-Strategien adaptierte, bis am Ende von ihm nichts mehr übrig blieb. Meloni in Italien ist ein Beispiel dafür, wie politische Akteure je nach Bereich auch à la carte wählen. Der Fall Brosius-Gersdorf lässt sich als Systemschock-Strategie von außen oder innen betrachten, je nachdem, wo man Teile der Unionsfraktion verortet.

Umgekehrt müssen Institutionalisten immer wieder feststellen, dass das von ihnen unterstützte System alles andere als perfekt ist, seine Vertreter und Vertreterinnen Glaubwürdigkeitslücken haben. Und am Ende haben wir es auch in unseren liberalen Demokratien immer noch mit dem Leviathan zu tun.

Der jüngste Zolldeal zwischen den USA und der EU zeigt, warum die Zahl der Institutionalisten weiter sinkt. Die Europäische Union gibt sich als Hüter der Rechtsverbindlichkeit und des Multilateralismus, um dann einen Deal zum Vorteil des Systemschockers Trump abzuschließen und letztlich die WTO-Regeln zu beerdigen.

Die Realität des “Deals” ist etwas komplexer als ein “Trump’scher Sieg”, aber wer sich mal in pro-europäischen Foren umgesehen hat, ahnt die Folgen: Wenn Institutionen nur noch Selbstzweck und Selbsterhaltung der sie verkörpernden Akteure zu dienen scheinen, haben sie mittelfristig keine Zukunft mehr.

Das ist auch die große Gefahr eines mächtigen Systemschockers wie Trump im System: Seine Politik des Nullsummenspiels schwächt den Institutionalismus und legt damit zugleich seine inneren Widersprüche offen. Außerdem prägt er die Logiken, nach denen wir Politik wahrnehmen.

Die Tragik konservativer Institutionalisten ist, dass sie von der Systemschocker-Bewegung aufgefressen zu werden drohen und nun vor der Frage stehen, ob sie Seiten wechseln; die Tragik progressiver Institutionalisten besteht darin, dass sie in ihrer Lähmung keine Ideen für institutionelle Reformen, für Transparenz, Durchlässigkeit und neue reaktive demokratische Systeme entwickeln.

Gelesen, gehört, gesehen, gedacht

Ich lese im Moment viele Tech-Sachen, aber die finden ja traditionell im Internet-Observatorium Platz. Einen Text möchte ich aber dennoch empfehlen, nämlich die Geschichte von Mike Isaac in der New York Times über den Switch von “Soft Tech” (Social Media, B2C-Apps) zu “Hard Tech” (KI, Server-Infrastruktur) im Silicon Valley und die Folgen für die Tech-Szene von San Francisco. Als jemand, der damals einen Teil der Soft-Tech-Zeiten miterlebt hat, fand ich das natürlich per se schon spannend; aber was Mike wirklich gelingt, ist die Stimmung mit ein paar Federstrichen auf den Punkt zu bringen. Als würde man kurz in einem Startup-Space oder einer der Bars in SoMa die Tür aufmachen und gucken, was gerade ausgeheckt wird.

Eher politisch und auch eher ein Rant: Daniel W. Drezner legt in einem kurzen Essay den Finger in die Wunde, besser gesagt deutet er mit seinem Finger direkt auf das geopolitische Thinktank-Establishment: Dem falle zur Trump-Ära nichts ein. Außer: Es ist schlecht, so kann es nicht bleiben, es muss sich etwas ändern.

Weniger ein Rant, als ein höchst erfolgreicher Versuch, ein missglücktes Assignment zu einem fundamentalen Stadt- und Zivilisationsporträt zu machen: Catlín Doherty in der New Left Review über ihren Besuch in Dubai. Eine Stadt, in der man im 21. Jahrhundert Sklavenhalter cosplayen kann.

Dass Pilates aus Mönchengladbach kommt, hatte ich irgendwo abgespeichert. Alma Guillermoprieto widmet sich in der New York Review of Books dem Leben von Joseph Pilates ($, aber in einigen Bibliotheken online lesbar). Dem blieb zeitlebens größerer Ruhm versagt, obwohl ihm die Tänzer und Tänzerinnen New Yorks die Bude einrannten, weil seine Pilates-Technik und seine Geräte ihre Bewegungen flexibler und besser machten.

Und am Ende noch ein kurzes Loblied auf Nick Hornby. Ich hatte mal wieder in den Believer geguckt und gesehen, dass er eine neue Lesestoff-Kolumne hat. Er ist inzwischen natürlich auch auf Substack, aber wenn er zärtlich über Bücher schreibt, die ihm gefallen, will ich sofort in die nächste Buchhandlung laufen oder mir eine Leseprobe runterladen - selbst wenn mich das Sujet eigentlich nicht interessiert. So auch hier. Was Hornby auch als Essayist perfekt beherrscht, ist das Spiel mit den Lesererwartungen, wenn er zu großen Anekdoten ausholt, die dann im allzu Menschlichen enden - ein Meister der Understatements, beziehungsweise ein großer Realist, der sich nicht zu ernst nimmt.

Noch nicht gesehen, weil er erst im November in die deutschen Kinos kommt, aber hoch interessiert daran: “Eddington”, eine schwarze Kommödie von Ari Aster über die gesellschaftlichen und politischen Konflikte während der Corona-Zeit. Und auch über unsere informationelle Überforderung. Pedro Pascal und Joaquin Phoenix als Gegenspieler, dazu Emma Stone und Austin Butler in Nebenrollen. Ich bin gespannt.

Bis zur nächsten Ausgabe!

Johannes