Hallo mal wieder!

So sah vor acht Jahren mein Blick auf die Amtseinführung von Donald Trump aus. Lange her. Und doch geht es morgen wieder los, unter verschärften Bedingungen. Aus der deutschen Ferne ein paar Konzepte, die helfen können.

Die Anschlussfähigkeit des Anti-Institutionalismus

Der Anti-Institutionalismus und seine Anschlussfähigkeit in der Mitte demokratischer Gesellschaften wird überraschenderweise immer noch unterschätzt. Einmal, darauf habe ich häufiger hingewiesen, im Kontext “Was ist Demokratie”? Freie Wahlen ja, aber auch freie Gerichte, eine unabhängige Presse? Die Verbindung zwischen diesen Dingen, ihre Unabdingbarkeit für das Funktionieren einer Demokratie, ist für eine offenbar wachsende Zahl von Menschen nicht mehr selbstverständlich. Zumindest in Demokratien, in denen starke “Führerfiguren” die politische Macht haben.

Was das moralisch bedeutet, hat David Brooks einmal aufgeschrieben. Brooks vertritt ja bekanntlich den klassischen Konservatismus, der Institutionen bewahren möchte.

“Die MAGA-Moral wird Menschen wie mich wahrscheinlich als Lemminge betrachten. Wir haben uns in der Leistungsgesellschaft hochgearbeitet, indem wir uns so geformt haben, wie Lehrer, Chefs und das System es wollten. Schlimmer noch, wir dienen und erhalten Systeme, die von Grund auf korrupt und illegitim sind - die Finanzinstitute, die die Finanzkrise verursacht haben, die Gesundheitsbehörden, die während Covid Schulen geschlossen haben, die Mainstream-Medien und die Bundesbürokratie, die die Nation in den Ruin geführt haben.”

Die Reaktion auf den Anti-Institutionalismus muss im Kern eine Stärkung, aber auch Reform besagter Institutionen beinhalten. Das verfolgen die etablierten Kräfte allerdings nur in Ansätzen.

“Negative Partisanship”

“Negative Parteilichkeit” bedeutet, seine politischen Haltung schlicht als das Gegenteil der Ideologie des anderen politischen Stammes zu definieren. Im Falle der US-Demokraten lautet das: “Wenn Trump es macht, muss es falsch sein.”

Mit dieser Strategie wird, genau wie die ständig wiederholte Prognose eines amerikanischen Neofaschismus, das progressive Lager in den USA an seine Grenzen geraten. Denn Trump ist als Post-Ideologe viel zu unberechenbar, als dass man nur falsche Entscheidungen erwarten könnte. Sollte er wirklich seine disruptive Kraft entfalten, könnte der Trumpismus also sehr widersprüchliche, teils vernichtende, teils überraschend reformorientierte Resultate hervorbringen. Das stellt Kritiker vor die Herausforderung, in ihrer Analyse hellsichtig zu bleiben. Sollte es der neuen US-Regierung gelingen, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine einzufrieren, geht es zum Beispiel um das “unter welchen Bedingungen?”, nicht um eine grundsätzliche Ablehnung. Ähnliches gilt für das Verhältnis zu China oder Bereiche der amerikanischen Innenpolitik.

Ich persönlich fand in diesem post-ideologischen Zusammenhang immer die Idee von Andrew Sullivan ganz interessant, dass Trump und damals Boris Johnson die Chance hatten, die Interessen des Konservatismus und der Arbeiterklasse (wie auch immer die im 21. Jahrhundert aussehen mag) auf lange Sicht zusammen zu bringen und damit für eine konservative Hegemonie zu sorgen. Am Ende bedienten beide die Interessen der Reichen.

Wie vermutlich auch Trump in Amtszeit II. Vor ein paar Tagen schrieb Sullivan deshalb in seinem Ausblick:

“Der Trumpismus bleibt als Oppositionskraft konkurrenzlos, aber als Regierungsphilosophie schwach. Die vernünftigste Herangehensweise besteht meiner Meinung nach darin, Trump Zeit und Raum zu geben, um das zu tun, was er sagt, dass er tun will, die ständige, beharrliche Dämonisierung seiner Person zu unterlassen und den Wählern im Jahr 2026 lediglich die Ergebnisse der GOP-Regierung zu präsentieren. Wenn die Trump-Leute ihr Spiel nicht erheblich verbessern, könnten die internen Widersprüche sie komplett verschlingen.”

Auch wenn ich diese Gelassenheit nicht unbedingt teile, da der Trumpismus zwar an der Spitze post-ideologisch, aber dahinter ultra-ideologische Züge trägt: “Negative Partisanship” ist ebensowenig angebracht wie voreilige Unterwerfung und Opportunismus. In einer Welt, in der sich die alten weltanschaulichen Schubladen nicht mehr so richtig öffnen lassen und neue Hybrid-Ideologien entstehen, hilft keine Instinkt-Reaktion mehr, sondern nur eine nüchterne Bewertung und klare Maßstäbe. Das gilt auch für uns Europäer.

Amerikanischer Expansionismus

Anlässlich des Interesses Trumps an Grönland haben Helen Thompson und Tom McTague in der aktuellen Podcast-Folge von “These Times” noch einmal die Geschichte der USA als expansionistische Nation nachgezeichnet. Entwickelte sich der amerikanische Expansionismus in der Nachkriegszeit in Richtung eines Ausbaus hegemonialer und militärischer Einflusszonen, könnte nun tatsächlich das Pendel zum klassischen Ausbau des Territoriums zurückschwingen.

Verbunden mit dem Trump’schen Transaktionismus wäre das womöglich nicht nur ein brutaler Schlag gegen die regelgebundene Weltordnung, sondern würde auch die globale Rückkehr fluider Grenz- und Gebietsfragen weiter beschleunigen.

Natürlich muss man hinter solche Überlegungen immer Fragezeichen setzen, weil Trump eher impulsiv als strategisch agiert - aber wir sollten uns klar machen, das vieles auf den Tisch kommen kann, was vor einem Jahrzehnt noch geopolitisch undenkbar und in den Industrienationen durch die Erfahrung des zweiten Weltkriegs und den wachsenden Wohlstand auch politisch tabu war.

Ich persönlich halte eine Amerikanisierung Grönlands bis 2030 allerdings für deutlich weniger wahrscheinlich als einen Sturz des kubanischen Regimes - und einen Umbau Kubas zu einem amerikanischen Protektorat wie Puerto Rico, in dem kubanisch-stämmige Amerikaner mittels Geld und alten Eigentumsansprüchen die Herrschaftsklasse bilden.

Eine Grafik zum Zeitgeist

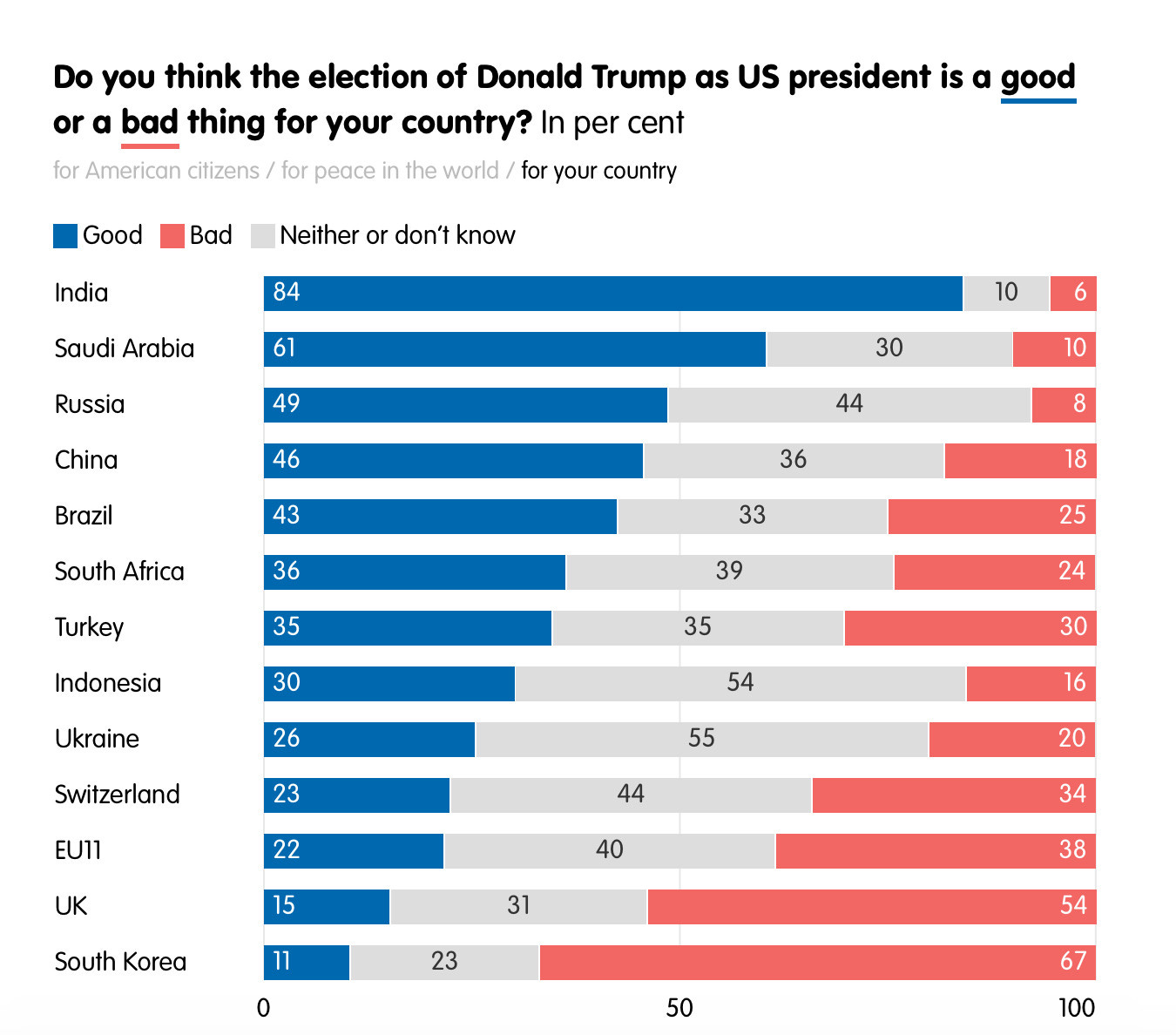

Wie stark der Zeitgeist im Moment auf Seiten des Trumpismus steht, zeigen die Ergebnisse dieser globalen Umfrage:

Das alles führt uns noch einmal vor Augen: Wir dürfen unseren Blick auf Trump II nicht eurozentristisch verengen oder ihn mit der Haltung “der Welt” gleichsetzen. Die “Welt da draußen” ist viel größer als der Westen oder die EU. Und sie betrachtet den neuen US-Präsidenten derzeit sehr viel freundlicher als wir.

Bis zum nächsten Mal!

Johannes

Sehr zutreffende Analyse und Kritik an unserer eurozentristischrn Sichtweise. Danke