Hallo zu einer neuen Ausgabe!

Nach der Wahl

“Cometh the hour, cometh eventually Friedrich Merz”, titelte die Financial Times am Wahlabend. Die Churchill-Anspielung macht das Schicksalhafte der Situation ebenso klar wie das Fragezeichen, das hinter Merz als “the man” steht, der Europa (mit) anführt.

Fragezeichen sind berechtigt. Merz wird sein Amt ohne Erfahrung in der Exekutive antreten. Im Wahlkampf offenbarte er wiederholt Fahrlässigkeiten in Fakten und Sprache; dass er der AfD ein politisches Gelegenheitsfenster öffnete, signalisiert fehlende strategische Weitsicht in Drucksituationen. Die Reaktion auf die sogenannten “Brandmauer-Protest” wiederum lässt eine instinktive Frontstellung gegen das als unbürgerlich Wahrgenommene vermuten.

Insgesamt präsentierte sich der Unionskandidat als scharfer Analytiker der deutschen Probleme, ohne klar zu benennen, wie sie zu lösen sind. Wenn das deutsche Geschäftsmodell “am Ende” ist, stellt sich die Frage, wie - in der Finanzierung unklare - Steuersenkungen hier im 21. Jahrhundert einen Ausweg markieren sollen. Dass die wirtschaftlichen Probleme nun mit einer weiteren Verschärfung der geopolitischen Notsituation in Wechselwirkung treten, macht die Aufgabe als Regierungschef exponentiell schwieriger. Es ist für das Land zu hoffen, dass Merz ein schnelles “Learning on the job” hinlegt.

Mit der SPD erhalten CDU/CSU wohl einen Partner, der 2028 am Ende der Legislatur 26 von 30 Jahren regiert hätte. Die Sozialdemokratie in Deutschland ist bei sinkender Relevanz weiterhin vor allem eine Regierungsmaschine: Bis auf wenige soziale Punkte inhaltlich entkernt und auf eine überalterte Wählerschaft angewiesen. Letzteres verbindet sie auch mit der Union - genau wie das Festhalten an der Überzeugung, dass Deutschland auch im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts noch mit den Technologien der zweiten industriellen Revolution reüssieren kann.

Die AfD blieb mit ihrem Wahlergebnis unter den hohen Umfragen, darf sich aber als Gewinnerin betrachten: Ein völlig inhaltsloses Wahlprogramm ohne Lösungsvorschläge und Ernsthaftigkeit; eine Kanzlerkandidatin, die auf Detailfragen nur Floskeln und rhetorische Überdrehungen anbot - all das schreckte ein Fünftel der Wählerschaft nicht ab, den Nationalreaktionären die Stimme zu geben. Die Kanzlerkandidatur Alice Weidels und ihre entsprechende Behandlung stellt dabei den strategischen Hauptgewinn dieser Wahl: Die Normalisierung der AfD schreitet auch jenseits der öffentlichen und nicht-öffentlichen Online-Kanäle voran, die letzte Reste eines politischen Cordon sanitaire werden wohl in absehbarer Zeit verschwinden.

Bei den Grünen entpuppte sich das Modell Habeck als Fehlkalkulation: Die Strategie, über rhetorische und didaktische Stärke einen Politiker neuen Typs zu verkörpern, dürfte als gescheitert gelten. Dabei war es nicht nur das "Heizungsgesetz”, das Robert Habeck nachhing; vielmehr zeigte er wie schon als Wirtschaftsminister die Neigung, fehlendes Detailwissen mit rhetorischem Brimborium zu überspielen. Die Grünen stehen nun vor der Frage, ob ihr konsequenter Pragmatismus sie nicht allzu verwechselbar gemacht hat.

Die Linke wiederum darf sich angesichts ihrer Ausgangssituation als einzig echte Gewinnerin sehen. Ihr wird innerhalb des progressiven Lagers, anders als SPD und Grünen, ein konsequenter Antifaschismus und humanitäre Haltung zu Migrationsfragen abgenommen. Ein professioneller Social-Media-Wahlkampf rund um die Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek, der ihre inhaltliche Schwächen gut kaschieren konnte, half der Partei dabei ebenso wie die Tatsache, dass die europäische Sicherheitslage erst nach der Wahl in ihrer ganzen Brisanz auf die politische Tagesordnung rückte.

Dass FDP und BSW den Einzug in den Bundestag verfehlten, hat auf unterschiedliche Art mit ihrer jeweiligen Personalisierung zu tun: Jahrelang war die völlige Ausrichtung der FDP auf Christian Lindner ein Erfolgsmodell, spätestens mit dem Ampel-Bruch geriet das Konzept an seine Grenzen. Lindner war der Falsche, um fehlende Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen - zumal seine politische Strategie, sich an SPD und Grünen abzuarbeiten und mögliche Unionswähler zu umwerben, teilweise etwas Verzweifeltes hatte.

Sahra Wagenknecht wiederum gelang es nicht, ihre Strategie und Rhetorik an die Veränderungen rund um den Ukraine-Krieg anzupassen - oder beim Migrationsthemat irgendetwas zu bieten, was nicht klarer bei Union und AfD zu finden war. Am Ende könnte ausgerechnet die gemeinsame Abstimmung mit der AfD beim “Zustrombegrenzungsgesetz” die entscheidenden Stimmen gekostet haben, und viele eigentlich sprungbereite (Ex-)Linken-Sympathisanten dazu gebracht haben, Wagenknecht doch nicht mit in die neue politische Heimat zu folgen.

Wie es mit beiden Parteien weitergeht, ist ungewiss. Zwar ist es im Social-Media-Zeitalter möglich, sich auch ohne Aufmerksamkeit klassischer Medien Öffentlichkeit zu verschaffen; allerdings zeigt gerade die Erfahrung der FDP nach 2013, dass eine politische Wiedergeburt mit einem Gesicht verbunden sein muss. Dieses Gesicht war Christian Lindner, einen zweiten wie ihn haben die Liberalen derzeit nicht.

Auch das BSW kann niemanden aus der zweiten Reihe aufbieten, der der Namensgeberin nachfolgen könnte. Und selbst wenn Wagenknecht 2028 noch einmal antreten würde, dürfte es schwierig werden, sie und ihre Partei einmal mehr als ungewöhnliche linkskonservative Alternative zu positionieren.

US-Notizen

Um die realpolitischen Folgen des Eklats beim Selenskij-Besuch zu bewerten, würde ich erst einmal die Entwicklungen in den kommenden Tagen abwarten, besonders die europäischen. Nur in diesem Zusammenhang kurz zu meiner These vom “schwachen Trump”: Auch in diesem Fall war Trump lange eher passiv, es war Vance, der mit seinen Sticheleien die Eskalation einleitete. Vance ist als Opportunist ohne Gewissen in den gegenwärtigen Umständen eine gefährliche Figur; er handelt letztlich aus der Motivation, der extremste (und social-media-affinste) MAGA-Politiker zu sein, um 2028 als natürlicher Nachfolger Trumps zu gelten.

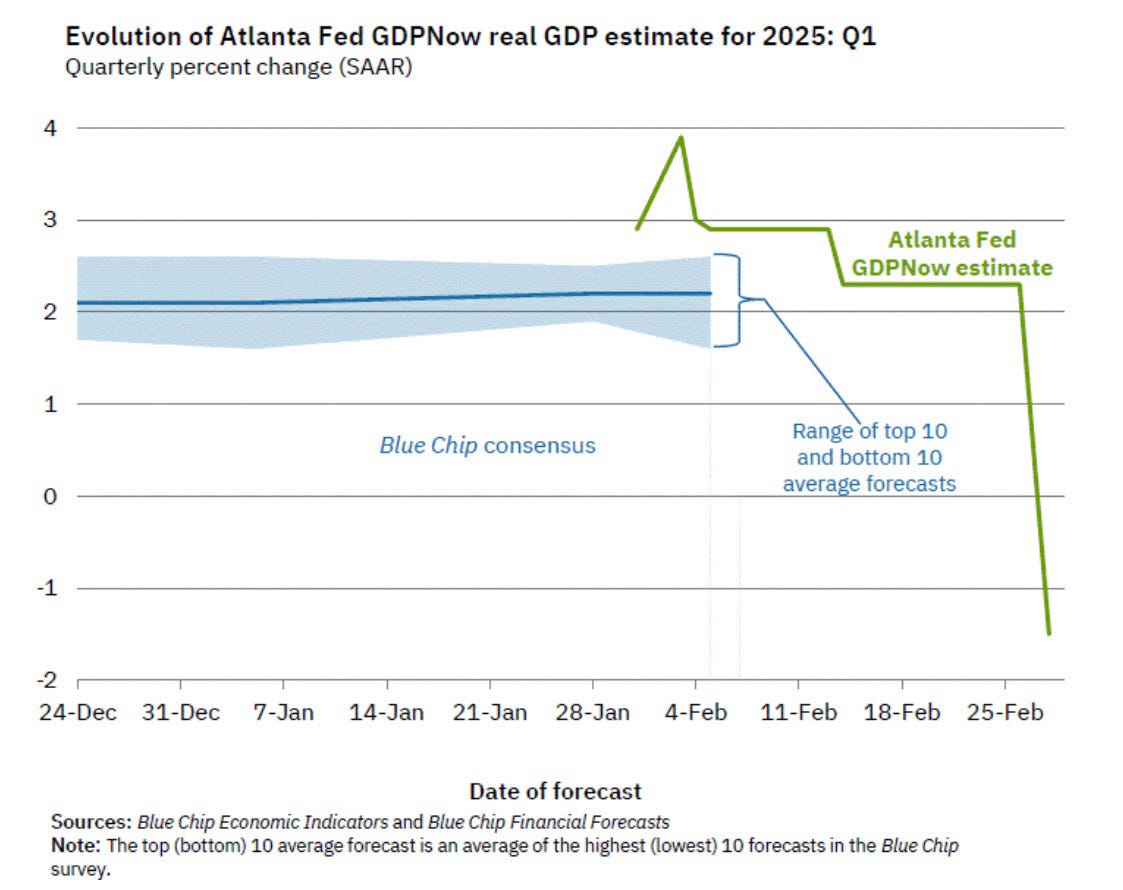

Was etwas aus dem Blick gerät: Die Folgen der Trump-Politik für die amerikanische Wirtschaft. Noch ist das, was die Atlanta Fed für das amerikanische BIP im ersten Quartal schätzt, eine Außenseiter-Meinung. Aber wenn wir wirklich von einer Wirtschaftsschrumpfung von 1,5 Prozent sprechen, hätte das nationale wie internationale Auswirkungen erster Güte.

In irgendeiner Form wird die US-Wirtschaft in diesem Jahr kippen, aber wie stark? Und kommen wir vielleicht wirklich an den Punkt, an dem der Vertrauensverlust in die Rechtsstaatlichkeit und Rationalität der Akteure auch den Dollar wackeln lässt, wie Stephen Roach vermutet? Nicht im Sinne einer Währungskorrektur, sondern im Sinne einer Finanzmarkt-Instabilität? Angesichts der Tatsache, dass ein relevanter Teil der Kursgewinne aus dem vergangenen halben Jahr auch mit dem (ebenfalls wackligen) KI-Hype zu tun, würde ich ein solches Szenario nicht ausschließen. Mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Einfach nur, weil es sonst untergeht: Die Einstellung von Hilfszahlungen durch USAID töten Menschen im globalen Süden. Zum Beispiel HIV-Patienten, Ebola-Erkrankte, Hungernde. ProPublica hat einen Bericht dazu.

Sterben in Maine

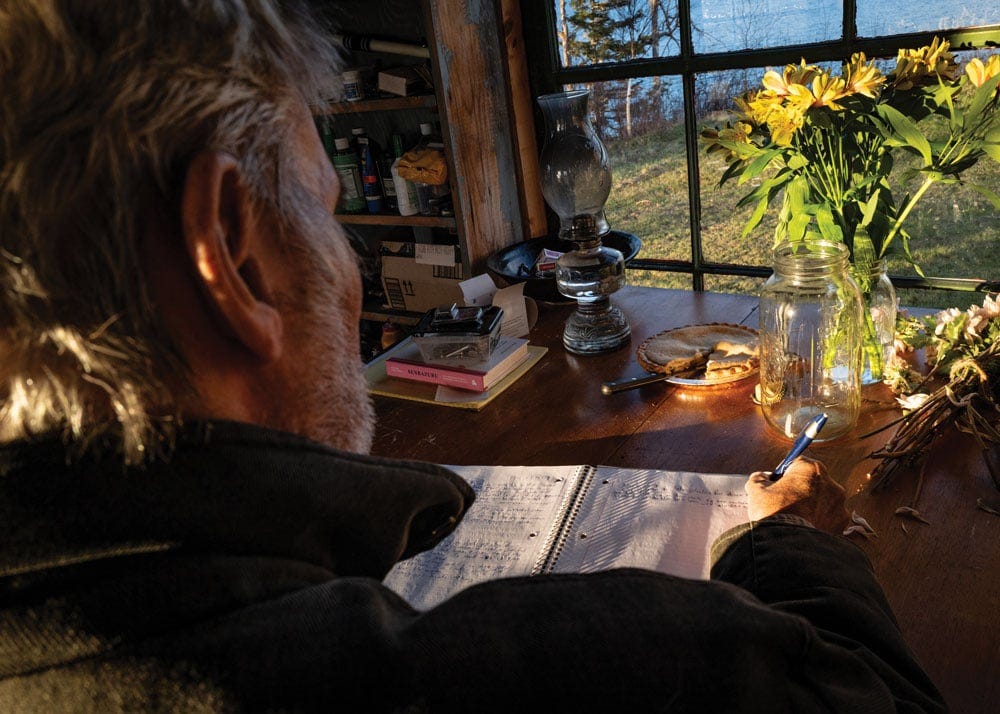

Weil dieser Newsletter schon viel zu lang ist, hier ein einziger Lesetipp (nächstes Mal vielleicht wieder mehr): Als der Uni-Professor und Autor Joseph Monninger kurz nach seiner Pensionierung die Diagnose erhielt, unheilbar an Lungenkrebs erkrankt zu sein, zog er sich in eine Hütte an der Küste von Maine zurück. Für das Magazin Down East hat er aufgeschrieben, wie sein Leben dort verläuft. Ohne Strom und fließendes Wasser, im Rhythmus der Tages- und Jahreszeiten, nicht dem der Uhr. Mit einem Blick auf das Wesentliche in der Allgegenwart der eigenen Vergänglichkeit.

Joseph Monninger: My Final Days on the Maine Coast

Albrecht Schrader: Gefühle in Deutschland

Und am Ende noch ein Song. Ein Song, der gerade mit diesem Video zu einem kleinen, berührenden Kunstwerk wird.

Bis zur nächsten Ausgabe!

Johannes